Una muerte platónica

Los últimos momentos de Platón han sido materia de historia, especulación y literatura, desde los relatos antiguos hasta las ficciones modernas. El hallazgo de una nueva versión en los papiros de Herculano nos enfrenta una vez más al misterio de su despedida.

POR Ronald Forero Álvarez

Ilustración de León Legrand

En verdad, Simias –dijo Sócrates–, los que se dedican a la filosofía de la manera correcta se entrenan para morir; para ellos, entre todos los hombres, la muerte es lo menos temible

Platón, Fedón, 67e

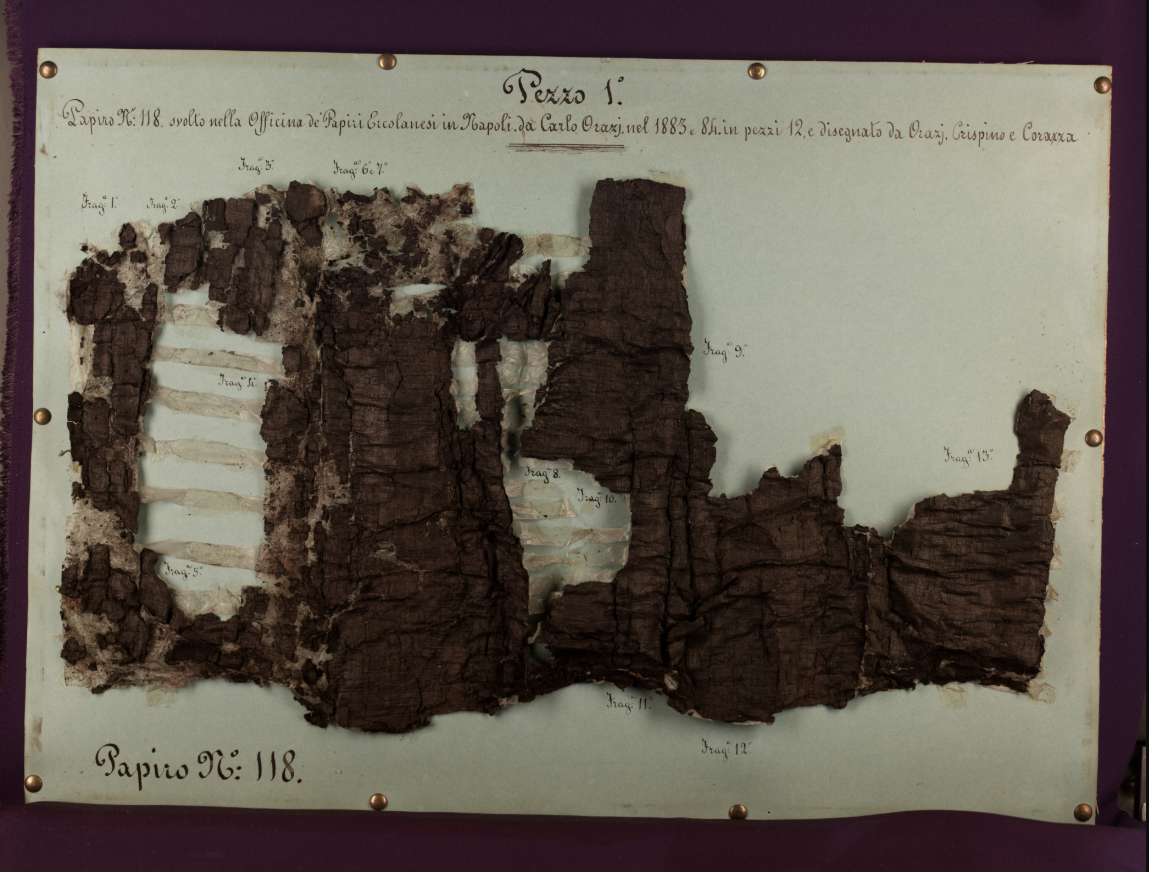

Pieza desplegada de un rollo de papiro de Herculano (©biblioteca bodleiana de la universidad de oxford)

El adjetivo “platónico” ha sufrido múltiples distorsiones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, lo que se suele entender por “amor platónico” en la cultura popular es la idealización de una idea. El retruécano revela que la idea primigenia que se encuentra en el Banquete y en el Fedro es diferente. No se trata de un amor imposible o carente de deseo, sino aquel que considera la belleza de las almas más valiosa que la de los cuerpos, y que conduce al conocimiento puro de la Belleza en sí. De lo sensible a lo eterno: así podría sintetizarse la propuesta filosófica. Si esta lógica puede aplicarse a otras experiencias vitales, ¿qué podríamos entender entonces por una “muerte platónica”? Las últimas horas del mismo Platón podrían darnos una respuesta.

Encontrada en unos papiros de Herculano, una nueva crónica ha salido a la luz gracias a la publicación en marzo y mayo de 2023 de los nuevos hallazgos del proyecto GreekSchools. El equipo de investigadores, dirigido por el papirólogo Graziano Ranocchia, recuperó partes de la obra Historia de la Academia de Filodemo de Gádara, donde se ofrece una versión detallada y la posible ubicación de su sepultura. Pero, ¿qué tan veraz es este relato? ¿Cómo influye en nuestra visión de su obra? ¿Por qué apenas ahora conocemos estos pormenores si se trata de una de las figuras más destacadas del pensamiento occidental?

El legado de una catástrofe

La obra del filósofo epicúreo Filodemo se conserva en dos versiones, una provisional y otra definitiva, ambas consignadas en papiros carbonizados (P.Herc. 1691/1021 y 164). Los papiros de Herculano son libros antiguos en formato de rollo que deben su preservación a la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. El cataclismo, ocurrido el 24 de agosto, según Plinio el Joven, sepultó bajo una gruesa capa de flujo piroclástico la ciudad de Herculano, junto con los miles de habitantes que no lograron escapar. Los manuscritos fueron descubiertos en la biblioteca de una villa que, al parecer, había sido construida un siglo antes por Lucio Calpurnio Pisón, el suegro de Julio César. Las altísimas temperaturas y la falta de oxígeno impidieron que los papiros ardieran en llamas, y así se transformaron en frágiles cilindros de carbón. Desde su descubrimiento a principios del siglo xviii, el lugar ha sido conocido como la Villa de los Papiros.

Descifrar estos papiros sin destruirlos ha exigido emplear métodos especializados, desconocidos hace casi tres siglos, cuando se destruyeron muchos textos en los primeros intentos de lectura. Los primeros estudiosos recurrieron a procedimientos rudimentarios que, lejos de revelar su contenido, fragmentaron y desintegraron numerosos rollos. En la actualidad se emplean técnicas de imagen avanzadas, como la tomografía computarizada y la espectroscopía de rayos x, que permiten visualizar las capas del papiro y la tinta sin necesidad de desplegar físicamente los documentos. Las imágenes obtenidas son procesadas y analizadas con la ayuda de inteligencia artificial para interpretar los trazos ocultos en su estructura. De esta forma, los papirólogos logran reconstruir los escritos sin comprometer la integridad de los volúmenes.

El último aliento de Platón

Antes de la publicación de la Historia de la Academia, diversas fuentes ofrecían algunos relatos dispares sobre la muerte del filósofo, desde los más sensatos hasta los más ocurrentes. Tertuliano asegura que murió plácidamente mientras dormía. El obispo sirio Gregorio Bar Hebreo narra que, tras pasar unos días absorto en la contemplación de las aguas del estrecho de Euripo, cayó enfermo y murió en su vera. El obispo Juan de Salisbury y el franciscano Juan de Gales, en un tono moralizante, refieren que sucumbió ante la vergüenza y la mortificación de no haber resuelto el siguiente aínigma planteado por unos simples pescadores que querían burlarse del sabio: “Cuanto capturamos, no lo tenemos; y cuanto no capturamos, lo tenemos”.

Hermipo afirma que falleció durante la celebración de una boda a los 81 años, posiblemente insinuando con burla una acusación de glotonería y aludiendo al hecho de que el filósofo nunca se casó. Filón atribuye su deceso a una enfermedad pedicular, origen de unos proverbios sobre los piojos de Platón que no se conservan y cuyo sentido no es posible esclarecer –no así su intención difamatoria–.

En la nueva versión de Filodemo, Platón, sumido en un delirio febril, ordenó a una esclava tracia tocar la flauta, mientras yacía agonizante en su lecho de muerte. Insatisfecho con las primeras notas, recobró la lucidez y criticó su ejecución por no ajustarse a los cánones musicales griegos. El ateniense argumentó que los bárbaros eran incapaces de comprender la base racional de la música. La escena encaja con el simbolismo presente en toda su obra y con las palabras que profirió con su último aliento. Según Plutarco, agradeció a su daimon y a la diosa Fortuna por haber nacido humano y no una bestia irracional, griego y no bárbaro, y por haber vivido en la época en que su maestro Sócrates floreció.

No es difícil imaginar que este episodio haya sido en parte novelado –o incluso inventado– para conferirle a su muerte un carácter coherente con su doctrina filosófica, como la que escribió Platón de su maestro Sócrates en el Fedón. Las biografías antiguas solían combinar la reelaboración de hechos reales con elementos ficticios o incluso relacionados con otros personajes. La combinación, a su vez, dependía de la intención del escritor, lo que impide aceptar o rechazar los testimonios de manera absoluta. Notamos también que las celebridades siempre han sido terreno fértil para la ficción. El libro Platonica. The Anecdotes Concerning the Life and Writings of Plato de Alice Swift Riginos, que reúne 148 relatos y un puñado de referencias a biografías árabes, atestigua este fenómeno. En 2020 fue publicada la novela de Marcos Chicot El asesinato de Platón, que forma parte de una serie dedicada a intrigas filosóficopolíticas, junto con El asesinato de Socrátes y El asesinato de Pitágoras. ¿Nos quedaremos con la duda de quiénes, cómo y por qué tomaron la decisión de matar a los filósofos? ¿Qué tan relevante es la precisión historiográfica en estos casos?

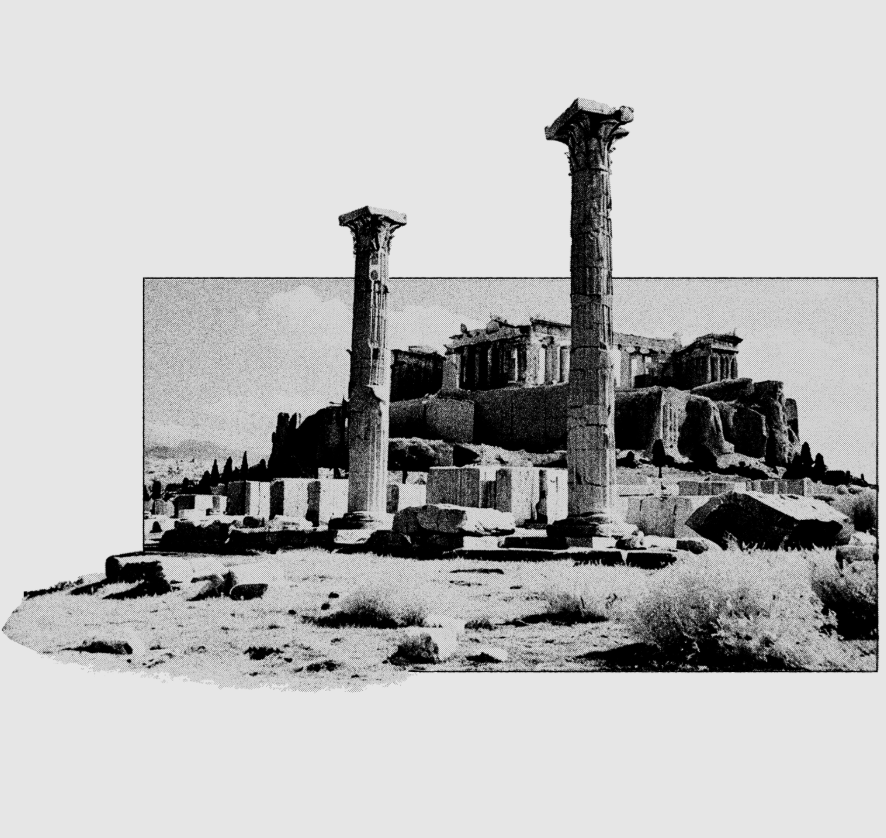

Un descanso entre las Musas

Diógenes Laercio ya había señalado que Platón fue inhumado en la Academia, la escuela filosófica que fundó hacia el año 387 a. C., al noroeste de los muros de Atenas. El emplazamiento arqueológico aún puede visitarse sin costo –y sin filas, como alguna vez lo relató la editora Viviana Castiblanco en “Visita no guiada a la Academia de Platón”, una crónica publicada por esta revista en su edición 185–. Se encuentra ubicado en el corazón de un parque público en el barrio homónimo Akadimía Plátonos, a unos 45 minutos caminando desde la Acrópolis. Puede llegarse incluso siguiendo el nombre del filósofo –Plátonos, una de sus formas en griego–, inscrito en las esquinas de la calle nombrada en su honor. El lugar albergaba un gimnasio dedicado a la educación física e intelectual de los jóvenes. Contaba con pórticos donde se desarrollaban discusiones filosóficas y estaba adornado con estatuas de dioses y héroes. Un bosquecillo a su alrededor lo convertía en un sitio más apacible y acogedor que la bulliciosa ciudad. Su nombre se debía a Academo, un héroe local que evitó una guerra entre Atenas y Esparta al revelar a los Dioscuros, Cástor y Pólux, el paradero de su hermana Helena. La joven, raptada por su compatriota Teseo cuando aún no tenía edad para casarse, no se hallaba en la ciudad, sino en Afidnas, bajo el cuidado de la madre de su raptor.

El reciente texto epicúreo añade que la tumba del filósofo se encuentra en los jardines que rodeaban el Museion, el “Santuario de las Musas”, lo que sugiere la existencia de un espacio dentro de la Academia consagrado a estas divinidades. Diógenes Laercio afirma que todos sus discípulos lo acompañaron en su funeral con honores públicos. Es posible que el ritual haya seguido alguna de las disposiciones del libro xii de las Leyes (946b-947b), lo que podría ofrecer pistas de qué buscar en futuras excavaciones del sitio. En dicho diálogo se prescribe que los asistentes a un velatorio deberían vestir de blanco y abstenerse de manifestaciones de dolor –siguiendo el consejo de Sócrates en el Fedón (117c-e)–. A cada lado del féretro, dos coros de quince jóvenes de cada género entonarían himnos de alabanza a los sacerdotes. Al amanecer, cien jóvenes de los que asistían a los gimnasios llevarían el féretro a la tumba, precedidos por solteros armados y seguidos por mujeres maduras. Sacerdotes y sacerdotisas se unirían a la procesión si la Pitia –la sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos– lo aprobaba. La tumba habría sido una cripta oblonga de piedra con féretros de mármol, rodeada de árboles y con espacio suficiente para futuras ampliaciones.

Las Musas, en todo caso, no solo ocupaban un lugar destacado en la Academia, sino también en la propia obra de Platón. En el Teeteto (191d) son hijas de Mnemósine, diosa de la memoria, con quien comparten en griego un vínculo tanto en el plano mítico como en el plano conceptual. Su raíz etimológica *men-, cuyas variaciones abarcan diversas actividades mentales –entre ellas “remembrar” y “memorizar”–, las vincula con la anámnesis o reminiscencia, un proceso central en la filosofía platónica, donde conocer es recordar. En la República (viii 548b-c), el filósofo enuncia que la auténtica Musa es aquella que se acompaña de argumentos y filosofía. Se trata de la Musa filosófica del Filebo (67b), que además tiene la facultad de proferir oráculos. En el Fedro (259d), Sócrates afirma que Calíope y Urania iluminan a aquellos que se dedican a la filosofía y que honran su música: la primera inspira los discursos divinos y humanos; la segunda, la astronomía. Ambas destacan por la belleza de sus voces y su contribución a la reflexión filosófica.

En la República y en las Leyes, la educación musical es presentada como un elemento esencial para la formación de los jóvenes y su desarrollo moral. El arte de las Musas –o musiké, el término griego para referirse a la ejecución conjunta de música, poesía y danza– influye en el alma y debe ser empleada para fomentar la virtud y la armonía social. También es manifestación del kósmos, en alusión a postulados pitagóricos, en cuanto que la música de las esferas –emitida por los cuerpos celestes– refleja la armonía universal y sus relaciones matemáticas. Platón aboga por una selección cuidadosa de la música en la educación, con el fin de modelar el carácter y prevenir el desorden moral en el futuro musikós, el cual vive en sintonía con el universo.

Versos para el divino Aristocles

La edad y el año de la muerte de Platón, a los 81 años, presentan también coincidencias sugerentes. El número tres tenía un simbolismo religioso, mágico y filosófico. Era considerado de buen augurio y, para los pitagóricos, cuya doctrina influyó en la platónica, representaba la perfección, la armonía y la unidad en la multiplicidad. El nueve, uno de sus múltiplos –al igual que el 81, producto de una progresión triádica–, estaba vinculado al culto de Apolo, quien, en su advocación musical de Musageta, era el guía de las Musas. Así se entrelazaría una tradición que hacía de Platón y Asclepio hijos de Apolo: uno sanaba el cuerpo; el otro, el alma. Apolodoro, a su vez, afirma que nació el mismo día de Apolo, el séptimo día del mes Targelión.

Platón murió en el año 347, cuando se marchó de Atenas su discípulo Aristóteles –natural de Estagira en Macedonia–, probablemente por el sentimiento antimacedonio, exacerbado tras el saqueo de Olinto. El despiadado ataque, perpetrado por Filipo ii de Macedonia, padre de Alejandro Magno –el futuro discípulo del Estagirita–, despertó un profundo resentimiento en Atenas contra los macedonios, pues la ciudad-Estado había sido su aliada durante la Guerra del Peloponeso. Aristóteles, al prever o experimentar el desprecio hacia él y sus compatriotas, decidió partir. Otra versión sostiene que abandonó la ciudad cuando Espeusipo, sobrino de Platón –y no él–, fue nombrado sucesor en la dirección de la Academia, una hipótesis poco probable, ya que los extranjeros no podían heredar bienes de un ateniense.

Tras su fallecimiento, ambos macedonios lo honraron. Filipo le rindió tributo, mientras que Aristóteles erigió un altar consagrado a Philía –amistad en griego–. También se dice que un oráculo proclamó que debía ser reverenciado como una entidad casi celestial. De aquí que se contara que magos errantes viajaron a Atenas para ofrecer sacrificios en su honor, y que, año tras año, los ciudadanos celebraban su nacimiento con festividades en las que coreaban el siguiente hexámetro:

“A los hombres, en este día, los dioses dieron a Platón”. Se compusieron además varios epigramas para ser inscritos en su tumba, uno de los cuales transmite su verdadero nombre. Platón era un sobrenombre que significaba “ancho”, alusivo bien a la amplitud de su frente, bien a su corpulencia o la de su espalda o pecho. Los versos, atribuidos a Simias de Rodas, rezan así:

“Ilustre entre los mortales por su templanza y su juicio, yace aquí Aristocles, un hombre divino.

Y si gran alabanza recibió alguno, por su sabiduría, aquel posee la mayor sin suscitar envidia”.

La Academia, santuario de la filosofía

La mención en la Historia de la Academia de Filodemo de un lugar para la tumba de Platón cerca del Museion no solo arroja luz sobre las prácticas funerarias en la Academia, sino que enriquece nuestra comprensión histórica de este icónico lugar y nos convoca a una relectura de su obra. Más allá de limitarse a un espacio dedicado a la educación y al debate filosófico, la Academia se presenta ahora también como un sitio de memoria y veneración, donde la vida y la muerte adquieren un simbolismo más amplio en consonancia con su obra.

Su doctrina, diseminada a lo largo de una treintena de diálogos, estipula que el alma, liberada de su cárcel corporal, no solo escapa de las limitaciones físicas, sino que inicia un ciclo continuo de remembranza, purificación y búsqueda de perfección. Transita por otros cuerpos para avanzar en su proceso de acercamiento a la verdad:

Dado que el alma es inmortal, ha nacido muchas veces y ha contemplado todo lo que hay aquí y en el Hades, nada le es desconocido. Por lo tanto, no es de extrañar que pueda recordar no solo sobre la virtud, sino también sobre otras cosas, ya que con certeza las sabía anteriormente. Pues, como toda la naturaleza está emparentada y el alma ha aprendido todas las cosas, nada impide que, al recordar tan solo una cosa –lo que los seres humanos llaman aprendizaje–, uno mismo descubra todas las demás, siempre que sea valiente y no desfallezca en la búsqueda. Porque, en realidad, la investigación y el aprendizaje no son otra cosa que reminiscencia en su totalidad (Menón, 81c).

A lo largo de este peregrinaje, se le asigna al alma un destino acorde con las virtudes o defectos cultivados en vidas anteriores. Las nuevas experiencias corpóreas le permiten recordar las Formas o Ideas eternas, como la Belleza, la Bondad y la Justicia. La metempsícosis o transmigración de las almas, pues, es un recorrido hacia el conocimiento pleno y la realización de su verdadera naturaleza, en medio del cosmos armonioso y eterno. En cada encarnación, el alma tiene la oportunidad de superar sus deseos mundanos, contemplar nuevamente las Formas y romper con el ciclo.

Así, un sarcófago en medio de un santuario consagrado al logos sería un tributo tangible al pensamiento de Platón, un lugar donde la filosofía se encuentra materialmente con lo divino. Las negruzcas entrañas de los papiros de Herculano superan su fragilidad para convertirse en umbrales hacia una dimensión dialéctica y metafísica que nos permite configurar una “muerte platónica”: una preparación para la agonía en medio del ejercicio filosófico en la que alma –de la mano de las Musas– asciende desde la penumbra del cuerpo hacia la luz de las verdades eternas. Ahora bien, si es la esencia del filósofo la que tiene ahora una morada inmortal en sus ideas y continúa su viaje de discernimiento y transformación a lo largo de los siglos, ¿qué más nos queda por re-conocer en nuestro tránsito por estas instancias terrenales?

ACERCA DEL AUTOR

Profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Actualmente es profesor de griego clásico y latín, historia de la lengua española y fundamentos de lenguas bíblicas. Es director del grupo de investigación Nóvitas de la misma entidad educativa y miembro de la Asociación Internacional de Papirólogos. Sus investigaciones están relacionadas con la lírica griega arcaica, la papirología literaria, la recepción de la literatura, la resolución de conflictos y la didáctica de lenguas clásicas. El profesor Forero además es Licenciado en Español y Filología Clásica por la Universidad Nacional de Colombia y Máster y Doctor en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia de la Universidad de Salamanca en España.